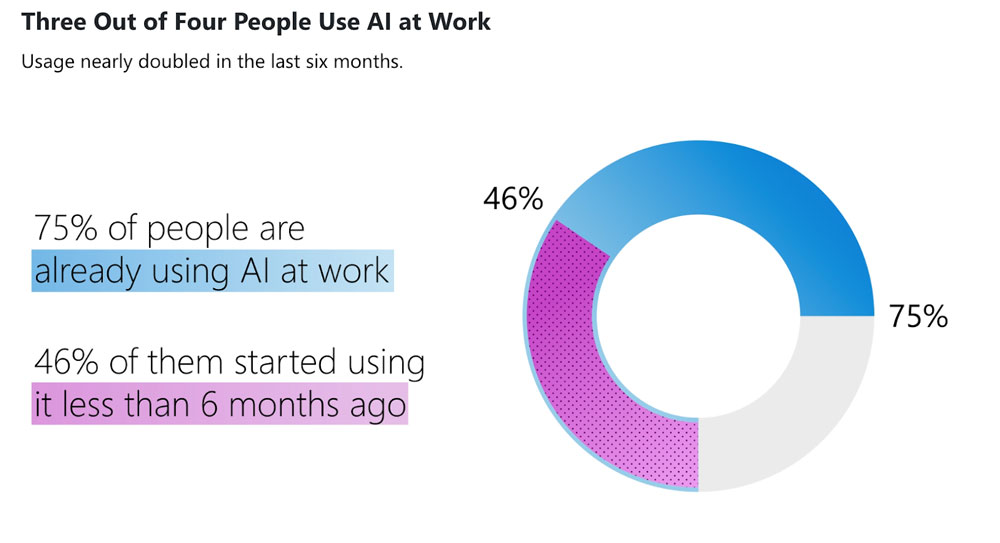

В 2024 году около 75% сотрудников уже пользовались генеративным AI на работе. Сегодня инструменты помогают автоматизировать работу с креативами, искать идеи для прелендингов, локализовать сайты под ГЕО и создавать брифы. Актуальные исследования показывают, что более половины опрошенных прямо говорит о волнении из-за будущего влияния AI на рабочие места.

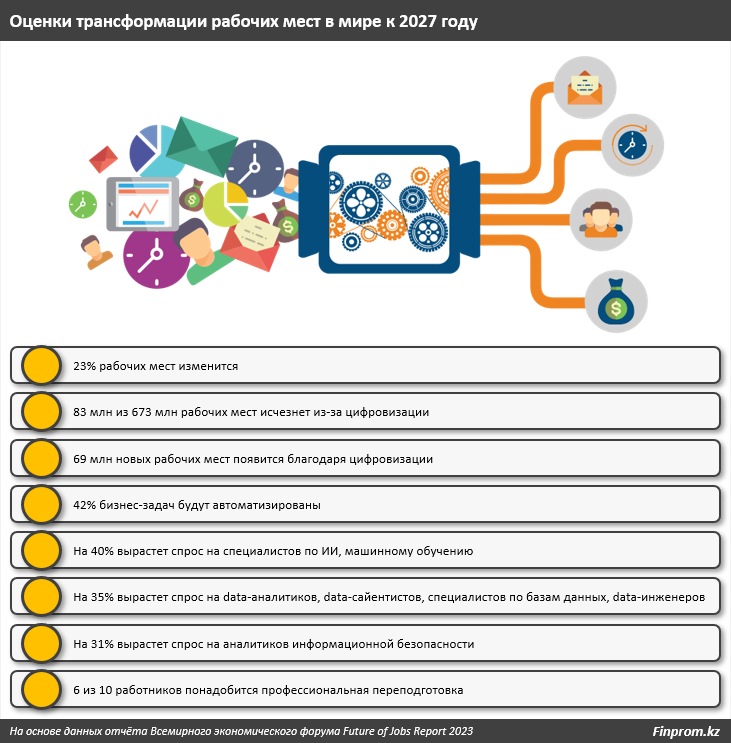

Отраслевые прогнозы добавляют тревоги: к 2027 году может измениться около 44% ключевых навыков. В такой среде у арбитражника легко возникает специфическое выгорание от сравнения себя с машиной и страха замещения, который напрямую бьет по мотивации и качеству работы.

- Что именно поменялось в работе арбитражника с появлением AI-технологий

- Почему арбитражник выгорает из-за AI: основные причины

- Страх замещения AI: есть ли поводы волноваться?

- AI не враг, а друг: зоны влияния человека

- Как креативить, когда машина генерирует идеи нон-стоп

- Обучение и коммуникации для снижения AI-тревоги у арбитражной команды

Что именно поменялось в работе арбитражника с появлением AI-технологий

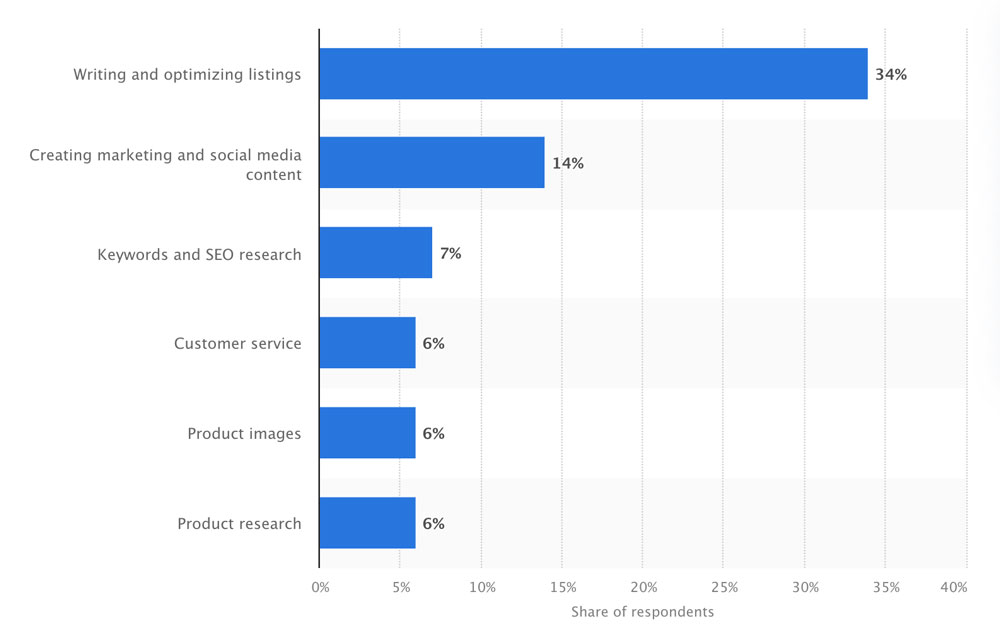

Еще недавно рутина арбитражника состояла из бесконечной генерации идей и текстов под разные ГЕО, аккуратных правок под правила площадок и десятков процессов по созданию креативов. На это уходили часы, а личную ценность специалиста во многом определяла возможность предлагать качественные и креативные идеи. С приходом нейросетей все изменилось. AI уже берет на себя все больше рабочих задач в арбитраже, и это заметно даже по крупным игрокам рынка. Например, Amazon активно внедряет инструменты машинного обучения в e-commerce для автоматизации тестов креативов. Ниже можно увидеть направления работы, в которых корпорация уже использует AI-технологии.

Алгоритмы самостоятельно выбирают плейсменты, проверяют тексты и подбирают визуалы для разных сегментов аудитории. В области ставок последние два года компании используют предиктивные модели, которые динамически распределяют бюджеты между кампаниями, корректируют ставки и приоритизируют связки на основе исторических данных. Если разложить по конкретным задачам, то сейчас AI-инструменты способны закрывать такие задачи в арбитраже:

- Генерация и адаптация текстов для креативов и озвучек под разные ГЕО.

- Подбор изображений и видео для тестов, включая локализацию под аудиторию.

- Анализ конверсий и прогноз результата связки до ее запуска.

- Автоматическая сегментация трафика и перераспределение бюджета между кампаниями.

- Выявление слабых мест в связке и подсказки, что именно стоит заменить.

- Персонализация лендингов под пользователя, включая подстановку актуального оффера.

Таким образом, с появлением нейросетей на первичную генерацию уходит меньше времени, но требуется проверка корректности контента и ручные доработки.

Почему арбитражник выгорает из-за AI: основные причины

Работа медиабайера всегда считалась стрессовой, и на первый взгляд появление AI должно было снизить нагрузку, но многие арбитражники, наоборот, начали чувствовать выгорание. Предпосылками для него становятся:

- Бесконечный поток креативов. Нужно генерировать десятки заголовков, текстов, баннеров и озвучек, при этом попадать в правила площадок и ожидания аудитории.

- Постоянные дедлайны. Тесты откладывать нельзя, если сегодня не проверить гипотезу, завтра окно трафика уже закроется.

- Давление сравнения. Такой прогресс часто наталкивает на мысль, что если нейросеть способна справляться с задачей быстрее и креативнее, значит, потребность в человеке скоро исчезнет. Это порождает тревогу, которая быстро снижает мотивацию и провоцирует выгорание.

- Модерация и ограничения. Даже самый удачный креатив может улететь в бан. Арбитражнику приходится постоянно лавировать между правилами, рисками и временем.

- Много мелких решений. Каждый день сотни микровыборов: какое объявление открутить, какой текст поправить и какой из лендингов запустить. Это незаметно, но сильно выматывает.

- Отсутствие четких критериев успеха. Бывает, что связка не залетает без очевидной причины. Как результат, возникают сомнения в профессиональной самоценности.

В результате мотивация падает, тесты затягиваются, а выгорание подкрадывается даже без переработок. Парадокс в том, что вместе со скоростью генерации выросла и ответственность за финальный результат. Там, где раньше арбитражник платил временем, теперь он платит качеством отбора и точностью постановки задачи.

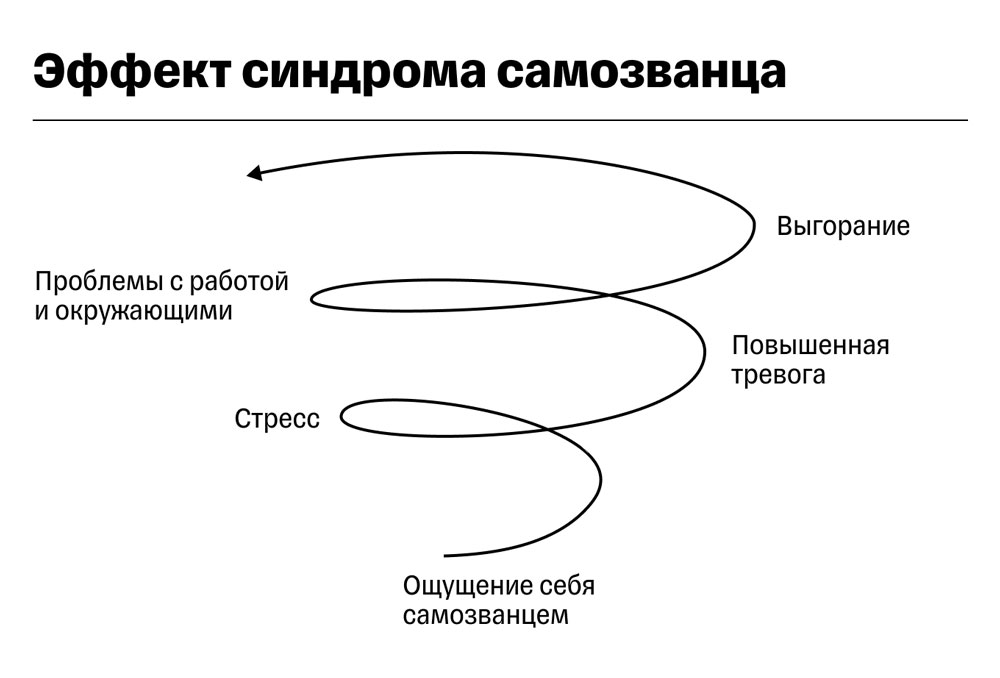

Синдром самозванца в арбитраже как один из факторов выгорания

Феномен самозванца давно описан исследованиями и встречается часто. Систематический обзор показал разброс распространенности этого состояния в диапазоне от 9 до 82% в разных профессиях и методиках, что объясняется жесткостью порогов и средой с высокой конкуренцией.

В результате метаанализа 2025 года из 11 483 респондентов доля выраженных проявлений достигла 62%, а при использовании шкалы Clance — 64,5%.

Для арбитража эта статистика также применима. Чем больше публичных разборов и сравнений результатов работы человека и генерации AI-инструментов, тем выше риск развития синдрома самозванца. На фоне этого растет тревожная перепроверка, снижается готовность показывать промежуточные решения, затягиваются запуски тестов, а любая поправка воспринимается как личное поражение.

Страх замещения AI: есть ли поводы волноваться?

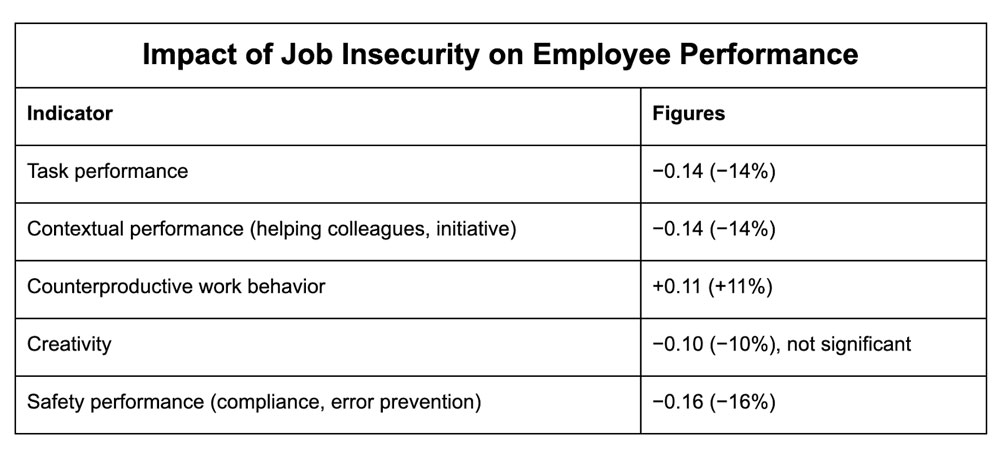

Опасение, что нейросети заменят человека, может возникнуть в любой момент и часто сопровождается падением продуктивности. Метаанализ показал один и тот же паттерн: когда сотрудник тревожится из-за перспективы стать безработным, снижается качество выполнения задач. Вместе с этим падает вовлеченность и внимание к деталям, а риск ошибочных или даже контрпродуктивных действий заметно вырастает.

Если перенести это на арбитраж, картина выходит предсказуемой. Байер реже проявляет инициативу в сложных гео, дольше держит готовые крео в дальней папке вместо запуска, уходит на лишние круги согласований, откладывает A/B-тесты. Вместо быстрого теста гипотезы человек выжимает идеальный текст или озвучку, теряя время там, где его можно было сэкономить. В итоге снижается частота попаданий и увеличивается количество ошибок из-за невнимательности. Усталость накапливается даже без переработки от бесконечных микрорешений и постоянного ощущения, что машина все равно справилась бы лучше.

AI не враг, а друг: зоны влияния человека

Ключ к устойчивости — сменить центр сравнения. Сопоставлять себя с инструментом по скорости генерации бессмысленно. Сравнение должно идти по тому, что реально создает ценность:

- Уместность идеи под аудиторию и оффер.

- Соответствие правилам площадки.

- Фактчек и юридическая чистота.

- Tone of voice.

- Аргументация решений и рисков.

Эти зоны ответственности в 2025 году по-прежнему остаются за человеком, и здесь цена ошибки выше, чем выгода от секундной экономии. Кроме того, в мире, где технологии автоматизируют все больше задач, ключевым преимуществом становятся soft skills. Это умение договариваться, управлять стрессом, креативно подходить к задачам.

В современных реалиях арбитражная команда должна четко разграничивать процессы, где человек принимает финальное решение, где только наблюдает, а где отвечает за результат полностью.

Для типовых задач стоит оформить краткий чек-лист: какие результаты генерации считаются приемлемыми, какие ошибки недопустимы и где обязательна ручная проверка. В общей базе полезно хранить примеры удачных промптов и решений с пометками, чтобы понимать, что именно сработало, а что не зашло.

Но самое важное — вернуть команде чувство контроля. Пока машина штампует варианты, именно человек задает критерии качества, отвечает за соответствие аудитории и понимает контекст бизнеса. Когда роли прозрачны, снижается тревога, а зона ценности становится очевидной: без человека связка не заработает, тест не пройдет модерацию, а креатив не станет конверсией. В итоге AI перестает восприниматься как конкурент и становится инструментом, который ускоряет рутину, оставляя за человеком стратегические решения.

Как креативить, когда машина генерирует идеи нон-стоп

Важно принять реальность, что генерация идей и контента перестала быть проблемой, но отбор и адаптация стали критичнее. Эффективная тактика начинается с четкого брифа на входе: аудитория, триггеры, запреты площадки, факты и ограничения оффера. Инструмент выдает пул вариантов, а байер сразу фильтрует по сетке критериев, которую команда согласовала заранее. Например, работая с озвучками, полезно сразу понимать, где уместно усилять информацию фактами, где тональность слишком нейтральна, а где формулировка режет слух.

Можно и нужно считать выгоду во времени: сколько инструмент сэкономил на первичном наборе, а сколько часов за счет этого ушло на анализ результатов и внесение правок. Такой подход показывает, где именно человек добавил ценности и убирает токсичное желание соревноваться с машиной за скорость написания текста.

Обучение и коммуникации для снижения AI-тревоги у арбитражной команды

Лучше всего работает прикладное обучение по месту. Результат дают короткие разборы на живых задачах отдела, где показывают не только удачные примеры, но и ошибки инструмента, которые команда выявила и исправила. Это возвращает чувство контроля и формирует привычку внимательно перепроверять результат.

Важно говорить предметно о том, сколько навыков меняется с внедрением AI-технологий. Если команда постоянно слышит, что скоро все изменится без какой-либо конкретики, это лишь порождает слухи и тревогу. Но когда ясно показано, какая часть задач автоматизируется и что остается за человеком, появляется понимание, какие именно задачи можно делегировать ИИ без страха потерять работу.

Когда цели внедрения озвучены открыто, критерии качества понятны, а обучение встроено в ежедневную рутину, уровень тревоги падает. Вместо страха приходит интерес к экспериментам, и AI перестает казаться конкурентом — он становится рабочим инструментом, который ускоряет процесс, вместо того, чтобы снижать значение специалиста.

Заключение

Скорость генерации — больше не конкурентное преимущество само по себе. Машина умеет быстро предлагать варианты, человек обеспечивает оценку качества генерации, проверку фактов, бренд-голос, юридическую чистоту и управление рисками. Страх остаться без работы и синдром самозванца предсказуемо снижают эффективность и провоцируют выгорание. Помогают ясные границы ответственности, правила работы с AI-сервисами и четкое понимание того, сколько времени удалось сэкономить с помощью нейросетей. Четкое разграничение зон ответственности убирает токсичное соперничество с машиной. Специалисты возвращают уверенность, берутся за сложные задачи, а команда в целом ускоряется без перегрузки и выгорания.