1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый закон № 755710-8, который уже вызвал волну тревоги среди пользователей интернета, юристов, IT-компаний и даже отдельных депутатов. Речь идет о двух нововведениях: о штрафах за сознательный поиск экстремистских материалов и об ответственности за продвижение VPN в РФ.

22 июля законопроект был окончательно принят Госдумой, а уже через три дня одобрен Совфедом. Формально эта инициатива не выглядит чем-то экстраординарным: власти с 2022 года последовательно ужесточают контроль за цифровым пространством. После блокировки Facebook*, Instagram*, ряда медиа и платформ рост популярности VPN в России стал лавинообразным. По данным РАЭК, к концу 2023 года более 30 миллионов россиян использовали VPN хотя бы раз в месяц. Но в этот раз государство, видимо, решило окончательно закрыть лазейку, поэтому статья о VPN появилась в одном пакете с мерами против распространения запрещенного контента.

- Как будет работать новый закон о VPN

- Сколько придется заплатить: разбираемся в санкциях

- Что считается нарушением: как будет работать новый принцип фиксации

- Что говорят регуляторы: официальная позиция и публичные высказывания

- Где начинается контроль и заканчивается частная жизнь

- Закон о VPN: кого затронет в первую очередь

Как будет работать новый закон о VPN

Закон, который еще весной казался очередным пунктом в длинной повестке «информационной безопасности», теперь вызывает куда более конкретные опасения. Формально это всего лишь дополнение к нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. На деле — начало системной попытки контроля над тем, что люди ищут, читают, пересылают и открывают с анонимных устройств.

После обновления статьи 20.3.1 КоАП РФ в 2025 году изменилась сама логика фиксации правонарушений в интернете. Теперь неважно, зачем пользователь зашел на тот или иной сайт — важно, какие действия он совершил. И главное — с сентября 2025 года этот факт можно будет технически зафиксировать.

Если пользователь открывает страницу, признанную экстремистской, даже случайно, например по ссылке в мессенджере или в результате обычного поиска, это уже технически может быть основанием для штрафа. Закон больше не требует умысла, так как сам факт доступа уже можно расценить как правонарушение. Цель, мотивация, продолжительность сессии или даже поведение на странице не играют роли.

По новым правилам учитывается:

- любой переход на ресурс из перечня запрещенных (актуальный список — на сайте Минюста: minjust.gov.ru);

- обращение к серверу, на котором размещен такой материал;

- открытие PDF-файла или другого документа из реестра;

- сохранение запрещенного файла на диск, в облако или в кеш браузера.

Даже если файл не был открыт, а страница была просмотрена частично, это все равно фиксируется.

Цифровая граница: что теперь фиксируют DPI-системы

Техническая база уже работает: с 2020 года операторы связи начали массово внедрять DPI-системы в рамках договоров с Роскомнадзором и на основании технических требований, утвержденных в постановлении № 127 от 12.02.2020. Эти системы анализируют весь входящий и исходящий трафик. Они видят:

- к каким доменам происходит подключение;

- через какие IP идет маршрут;

- какие протоколы использует юзер;

- сколько длится соединение;

- есть ли признаки обхода блокировок (например, нестандартные заголовки или шифрование).

Даже если человек использует VPN, DPI может заметить подозрительное поведение, особенно если DNS-запросы идут через российский сервер, а сам маршрут явно ведет к заблокированному ресурсу.

Именно по такому принципу и происходит фиксация. Не через жалобы, доносы и ручной контроль, а с помощью алгоритмов, которые регистрируют и классифицируют сетевую активность.

На практике уже есть случаи, когда пользователи привлекались к ответственности за архивы, которые случайно остались в «Загрузках» или облаке, даже если они были неактивны. DPI-системы видят скачивания, даже если дальнейшего обращения к файлу не было.

Сколько придется заплатить: разбираемся в санкциях

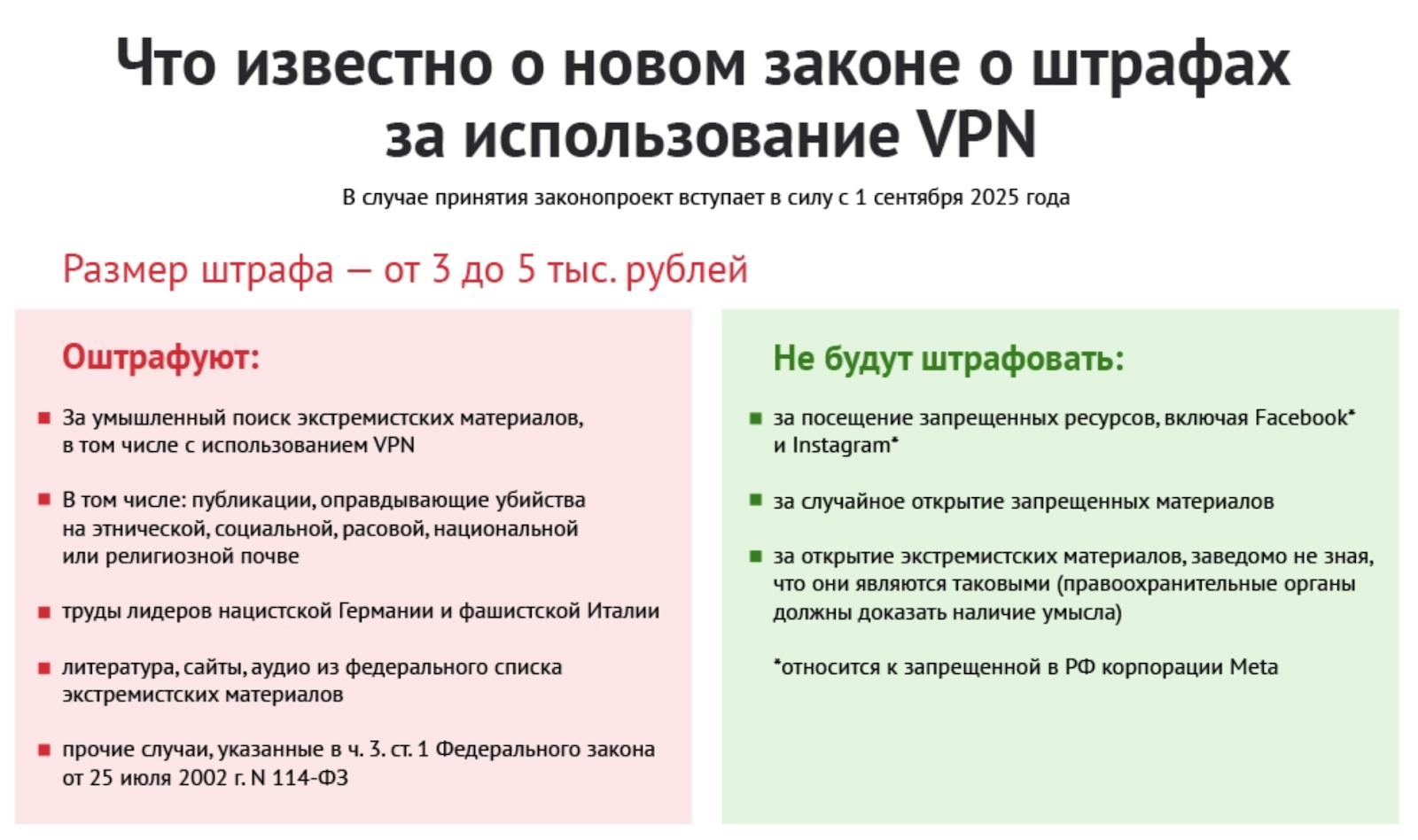

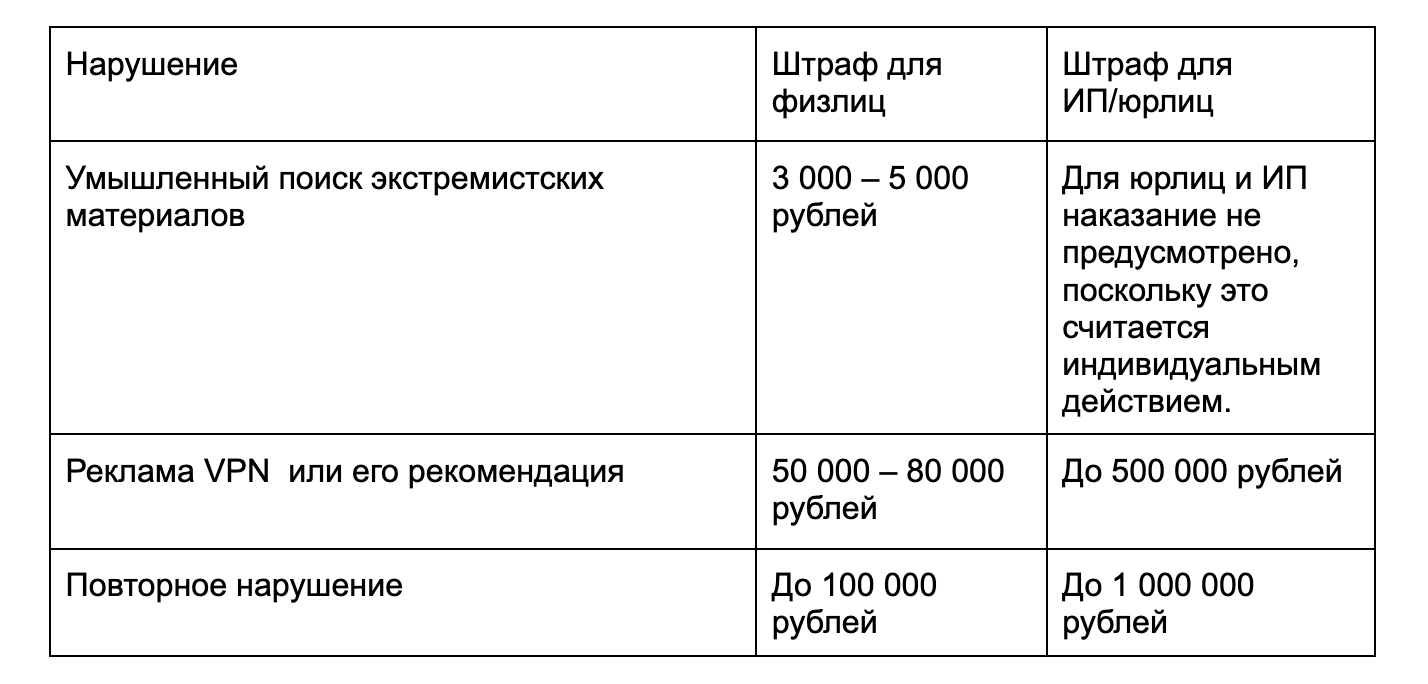

Пожалуй, самый сложный вопрос сейчас не о содержании закона о VPN, а о том, как его будут применять. Сами по себе формулировки допускают широкий разброс трактовок. Прямого описания механизма проверки или выявления нарушений в тексте нет. Есть только ссылки на «умышленный поиск», «осознанные действия» и «предоставление доступа к запрещенным материалам». Однако финансовые санкции прописаны предельно четко. Именно они становятся основным сдерживающим механизмом и в то же время источником правовой неопределенности.

Ниже — штрафы за использование VPN, заложенные в новой статье 13.53 КоАП РФ:

Если технически фиксируется доступ к запрещенному материалу, следом формируется административный протокол. Далее — повестка и запрос объяснений с возможным изъятием устройства.

В 2025 году дело больше не в идеологии, так как контроль стал техническим, автоматическим и нейтральным. Если раньше все ограничивалось предупреждением или удалением публикации, то теперь вступают в силу реальные санкции.

Что считается нарушением: как будет работать новый принцип фиксации

Самые тревожные вопросы не на поверхности, не в суммах штрафов и даже не в списке запрещенных ресурсов, а в том, как государство теперь трактует само понятие «поиска» и «умысла». До этого момента VPN в России оставался серой зоной и его использование в бытовых целях никем не регулировалось.

Теперь достаточно, чтобы алгоритм зафиксировал последовательность: включен VPN, открыт ресурс из федерального реестра, найдено ключевое слово, связанное с запрещенной тематикой. Все остальное — вопрос интерпретации. Был ли это осознанный запрос или случайный клик, никого волновать не будет. Важен факт самого действия, который может быть зафиксирован технически.

Именно техническая сторона вызывает максимальное напряжение среди IT-экспертов. Закон не раскрывает точных механизмов слежения, но между строк читается многое. DPI, сбор DNS-запросов, фильтрация на уровне провайдеров, идентификация по IMEI и IP — все это уже используется в тестовых зонах. Теперь же правовая основа позволяет масштабировать этот подход на всю страну.

В некоторых регионах уже вводится обязательная авторизация по номеру телефона при выходе в публичный Wi-Fi. В ряде провайдеров тестируют прокси-фильтрацию — когда доступ к «запрещенке» ограничивается не через бан IP, а через сигнатуры поведения. То есть анализируется сам способ взаимодействия пользователя с сетью: как он запрашивает страницы, в какое время суток выходит, как долго задерживается на отдельных узлах.

Пока все внимание приковано к новым законам, в тени растет давление на сервисы, которые раньше обеспечивали обход блокировок. VPN, прокси, браузеры с функцией сокрытия IP теперь должны встать на учет. Причем речь не просто о регистрации: их просят передать часть ключей шифрования, журналы подключений и подтвердить, что через них не будет доступа к запрещенным ресурсам. Те, кто не согласен, работают вне закона, а значит, пользователи таких сервисов автоматически считаются нарушителями.

Что говорят регуляторы: официальная позиция и публичные высказывания

Официальная риторика сводится к одному: безопасность превыше всего. Роскомнадзор настаивает, что меры касаются только тех, кто действительно нарушает, но при этом критерии никто не уточняет. Где заканчивается интерес к событиям, а где начинается незаконная активность — остается открытым вопросом.

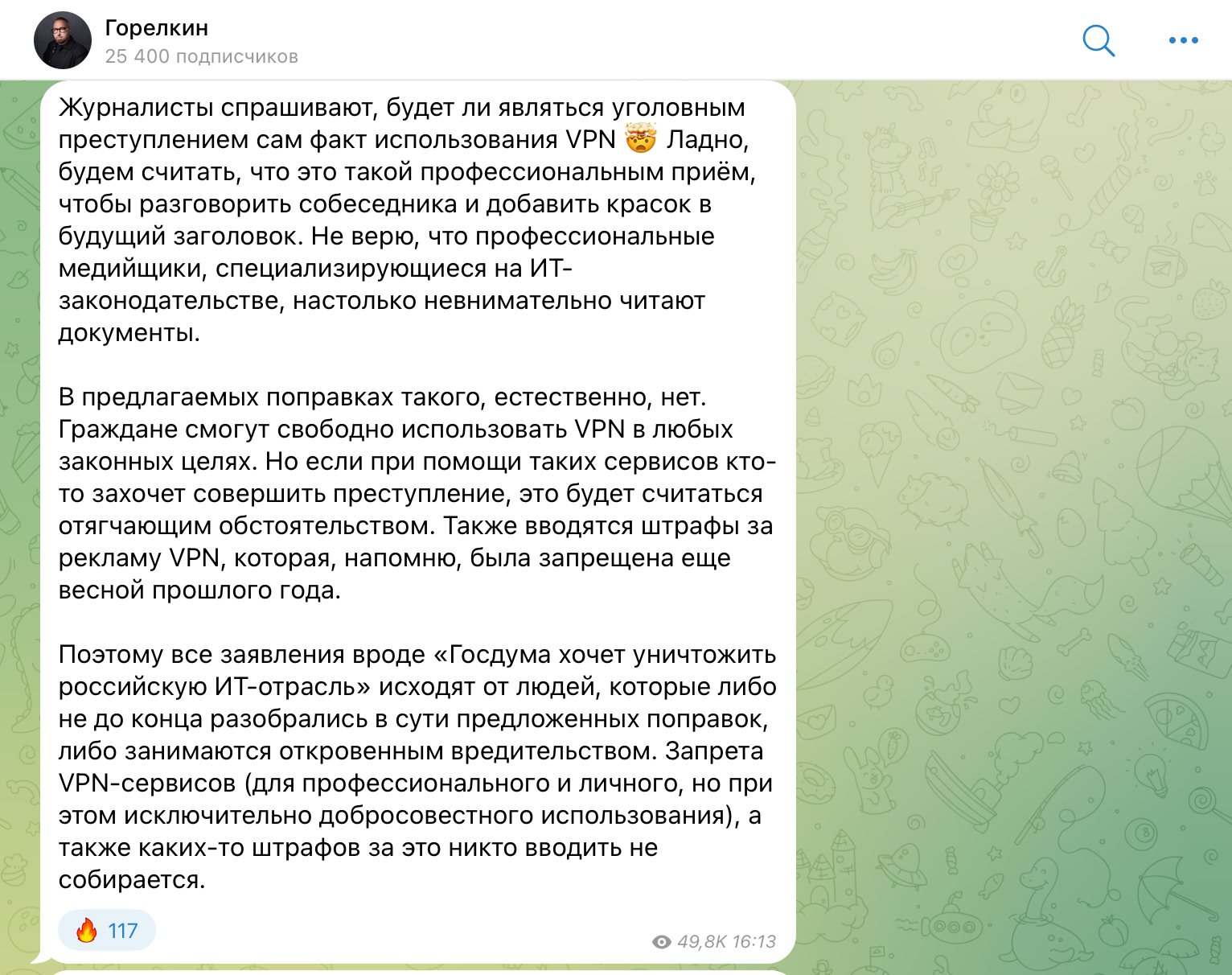

Один из немногих комментариев прозвучал от замглавы Минцифры Андрея Зарубина. Он напомнил, что «свобода — это не право нарушать закон». Его комментарий касался прежде всего рекламы VPN и публикаций в социальных сетях. По словам чиновника, даже если содержание информации не подпадает под действие нормативно-правового документа, использование обходных путей для ее получения само по себе может рассматриваться как правонарушение. В центре внимания не столько сам контент, а путь пользователя и факт обхода блокировок. Антон Горелкин, замглавы комитета, прямо говорит: «В чужие смартфоны лезть не будут». Звучит обнадеживающе, если не знать, что подобные формулировки раньше уже встречались. Например, перед принятием «закона Яровой» или перед блокировкой Telegram.

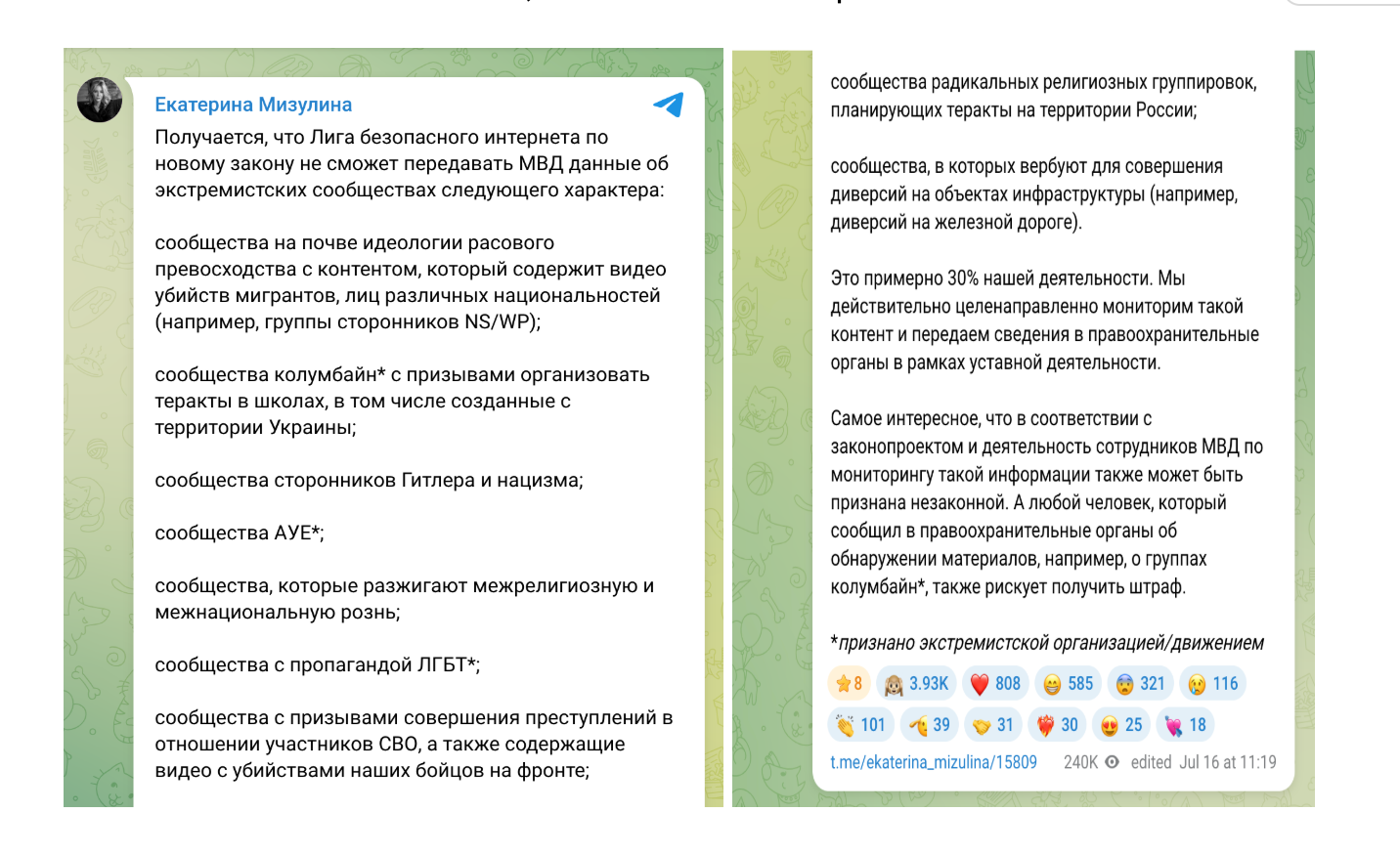

Еще больше внимания вызвали резонансные заявления Екатерины Мизулиной и главы RT Маргариты Симоньян, которые, вопреки ожиданиям, выступили с жесткой критикой закона. Обе подчеркнули: любые меры, затрудняющие доступ к информации, будут восприниматься обществом как репрессии. Особенно в условиях, когда под удар могут попасть обычные пользователи, не связанные с экстремизмом.

Тем временем на ИТ-рынке наблюдается заминка. Несколько российских VPN‑сервисов уже свернули работу, а зарубежные платформы массово блокируются, и пользователи жалуются на обрывы связи после подключения. В Москве уже работают фильтры, которые отсекают подозрительные порты, поэтому трафик просто не доходит до цели.

Никто из крупных провайдеров публично не возражает. Наоборот — в профильных чатах обсуждают идею создать свой «безопасный» VPN в РФ. Якобы с защитой, но с нужными фильтрами. Основная проблема в том, что таким образом инструмент анонимности рискует превратиться в систему мониторинга и слежения.

Где начинается контроль и заканчивается частная жизнь

Каждый, кто выходит в интернет, оставляет след, и теперь государство хочет иметь доступ к отслеживанию пути пользователя. DPI-системы, которые раньше работали только у ключевых провайдеров, с 1 сентября 2025 года станут обязательной нормой. Фильтрация трафика внедряется даже у небольших региональных операторов. Под видом «анализаторов угроз» уже разворачиваются структуры, способные определять, какие приложения запускает пользователь, какие домены посещает и как долго он там находится.

Речь идет не только о VPN. Под действие закона могут подпадать любые инструменты обхода блокировок: от облачных прокси до браузеров с функцией шифрования трафика. Даже если пользователь заходит на «безопасный» сайт, но маршрут трафика уходит в «непрозрачную» зону, это может быть зафиксировано как подозрительная активность.

Запросы на сбор IP-адресов, портов, времени сессий и типов устройств становятся рутинной практикой. Это не перехват содержимого, а построение поведенческого профиля. Такие данные позволяют понять, когда человек активен, как часто он заходит в соцсети, какие действия повторяет, в какие периоды уязвим. Отдельно это кажется безобидным. Но в совокупности это рабочая модель для принятия решений: кого ставить на контроль, чью активность ограничивать, а кому направлять превентивные сигналы.

Пока официально заявлено: никаких повальных проверок не будет. Но в тех же пояснительных записках к поправкам по VPN четко прописано: если зафиксирован «намеренный обход ограничений», это становится основанием для проверки. Что считать «намеренным» — вопрос открытый. Пользователь мог просто открыть Telegram, а DPI увидела тоннель и передала сигнал в аналитическую систему. Дальше все зависит от того, кто этот сигнал обработает — искусственный интеллект или оператор регионального центра. Некоторые эксперты указывают, что такие системы уже сейчас интегрированы с ИАС «Мониторинг угроз» и способны передавать информацию в связке с данными МВД и Роскомнадзора. Сам факт посещения сайта из перечня «экстремистских», даже без ввода запроса, уже потенциально попадает в отчет. При этом пользователь может не знать, что домен, на который он перешел по ссылке из мессенджера, уже находится в списке запрещенных. Технически его действие фиксируется как «интерес к экстремистским материалам». Юридически, до решения суда, это еще не преступление.

Закон о VPN: кого затронет в первую очередь

Техническая сторона нового закона — это зона особого риска. Он ударил не по тем, кто нарушает, а по тем, кто создает инструменты. Даже если их продукт не связан напрямую с обходом блокировок, любой компонент, использующий встроенные VPN-модули, прокси или расширенное шифрование, становится токсичным. Игровые движки, библиотеки для VoIP, защищенные каналы авторизации — все, что раньше было стандартом цифровой гигиены, теперь требует отдельной юридической оценки.

Российские IT-компании молчат не потому, что не видят угрозы в новом законе о VPN. Просто никто не знает, с какого момента патч-библиотека с открытым исходным кодом превратится в «инструмент доступа». Юристы вендоров уже сейчас рекомендуют убирать из релизов любые ссылки на обход фильтрации, даже если они относятся к общедоступным API.

У рекламных платформ своя боль. Особенно у тех, кто работает с аффилиат-маркетингом и тизерными сетками. Алгоритмы модерации не справляются с новой реальностью. Один баннер может быть признан нарушающим закон просто потому, что на лендинге есть кнопка перехода на запрещенный ресурс, даже если сама реклама его не упоминает.

Образовательные платформы — следующая красная линия. YouTube давно в серой зоне, но теперь под сомнение попадают и сторонние сайты с видеоуроками, если хотя бы один фрейм содержит «материал, признанный противоправным». Кроме того, многие обучающие курсы в высших учебных заведениях сейчас идут через Moodle или сторонние CDN, которые также легко попадают под фильтрацию. Отдельные регионы уже получили неформальные указания «воздержаться от использования нероссийских платформ».

Малый бизнес в новых реалиях также заложник ситуации. Онлайн-кассы, CRM, системы поддержки клиентов — все это требует стабильного канала связи. Если клиент или сотрудник использует VPN, даже по привычке, это может быть интерпретировано как попытка обхода. Уже есть сообщения о сбоях в работе HelpDesk-систем, когда IP сотрудников попадали под фильтрацию, а техподдержка даже не знала, почему трафик режется.

По неофициальным данным, в ряде регионов растет внутренняя нагрузка на провайдеров и уже даны распоряжения по числу блокировок и активных DPI-сигналов. Чем больше зафиксированных попыток обхода, тем выше «эффективность» в отчетах, а значит, любое отклонение от белого трафика в перспективе будет караться не только юридически, но и системно, через блокировку или технические ограничения.

Выводы

Таким образом, с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, которые в корне меняют представление о цифровой безопасности. Формально — речь о борьбе с экстремизмом, но на практике — об ограничении прав на получение и распространение информации. Причем в самой чувствительной сфере — в интернете. Особенность ситуации в том, что закон о VPN позволяет наказывать не только за действия, но и за намерения. А где намерение, там всегда вопрос доказательства. Что именно будет считаться «умышленным поиском», станет ясно только после первых кейсов. Уже сейчас видно: реакция общества не пассивная. Люди готовятся: кто-то закрывает аккаунты, кто-то уходит в офлайн. Но главный итог — рост внутренней цензуры. И это, пожалуй, самая глубокая перемена, так как страх перед возможными последствиями становится сильнее интереса к теме. Официальные лица утверждают, что закон касается лишь узкой группы лиц, которые уже обратили на себя внимание властей. Однако история показывает: как только появляется инструмент контроля, рано или поздно он используется шире, чем заявлено.